生态文明教育主题活动系列三

为积极投身美丽中国建设,进一步落实《北京市生态环境教育“十四五”行动方案》的相关要求,推动海淀区生态环境教育的广泛普及,增强青少年生态环境保护意识,北京市中关村外国语学校将校园作为生态文明教育实践的主阵地,深入践行绿色发展理念,全面落实立德树人的根本任务。

海淀区的生态文明教育从“绿色情怀、绿色智慧、绿色担当”这三大方面,设立了11个二级指标,对区内中小学生进行素养测评。学校组织非毕业年级学生参与了此次测评,并基于前测结果,围绕这三个维度开展多层次、多形式的生态文明教育活动。其中,初中部、高中部、国际部聚焦“绿色情怀、绿色智慧、绿色担当”协同发力,通过课程建设、实践活动、校园文化和家校协同等方式,全方位推进生态文明建设。本篇章将重点围绕“绿色情怀”主题展开详细解读。

作为生态文明教育三大核心维度之一,“绿色情怀”包含四项测评指标:

1.尊重生命与生活(人与自我)

2.尊重乡土与国情(本土层面归属感)

3.尊重环境与资源(人与自然)

4.尊重当代人与后代人(人与他人、人与人类)

基于这一框架,学校对初中部、高中部、国际部的生态文明教育活动,从以上四个维度进行了系统性梳理和分类呈现。

尊重生命与生活

在“人与自我”的维度下,我们培养学生对生命价值的敬畏之心,倡导健康、可持续的生活方式,强调个体在生态保护中的责任与行动。

劳动种植活动(初中部,2024年4月):

学生亲手种植番茄、辣椒等作物,学习农事技能,体会劳动艰辛与粮食珍贵,在实践中理解生命成长的意义。

冬小麦种植实践(初中部,2025年1月):

学生通过农耕体验,切身感悟“粒粒皆辛苦”,培养珍惜资源、敬畏自然的意识。

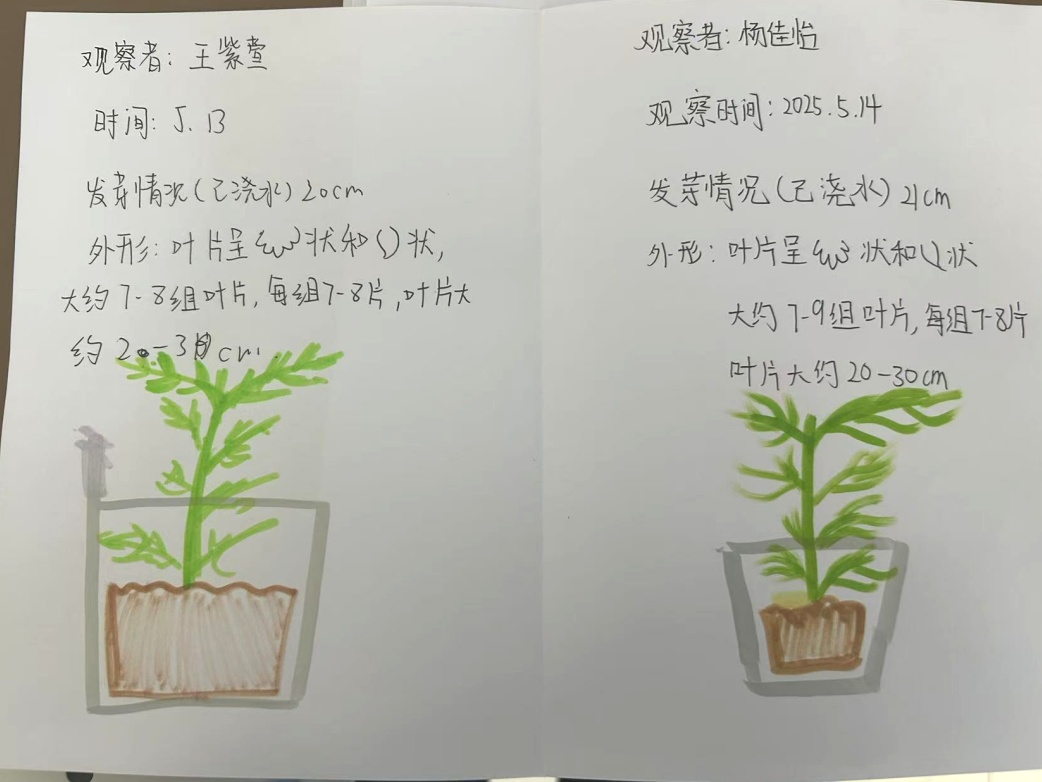

《观察植物的一生》项目式学习(初中部,2024年4月):

学生长期记录植物生长过程,培养科学探究精神与生命责任感,理解植物生长与环境的微观联系。

躬耕社种植活动(高中部,2025年3月):

学生参与种植养护全过程,将生态知识转化为实际行动,强化“劳动创造生命价值”的认知。

这类活动让学生通过直接参与生命培育(如种植、观察),从“自我”角度体验生命的神奇与脆弱,从而内化对生命的尊重。例如种植活动中“覆土—浇水—记录”的流程,既是劳动技能的习得过程,也是生命教育的具象化实践,帮助学生建立“健康生活需与自然和谐共处”的价值观。

尊重乡土与国情

在培育学生对本土自然环境与人文传统的认同感方面,我们致力于厚植家国情怀,培育基于地域特色的生态文化归属感。

江南研学(初中部,2024年4月):

探访南京、苏州等地,学生结合科举文化与红色历史中,理解传统文化与生态智慧的融合。

“家乡的景色”摄影展(初中部,2024年7月至8月):

学生用镜头记录家乡自然与人文之美,强化地域认同与生态保护意识。

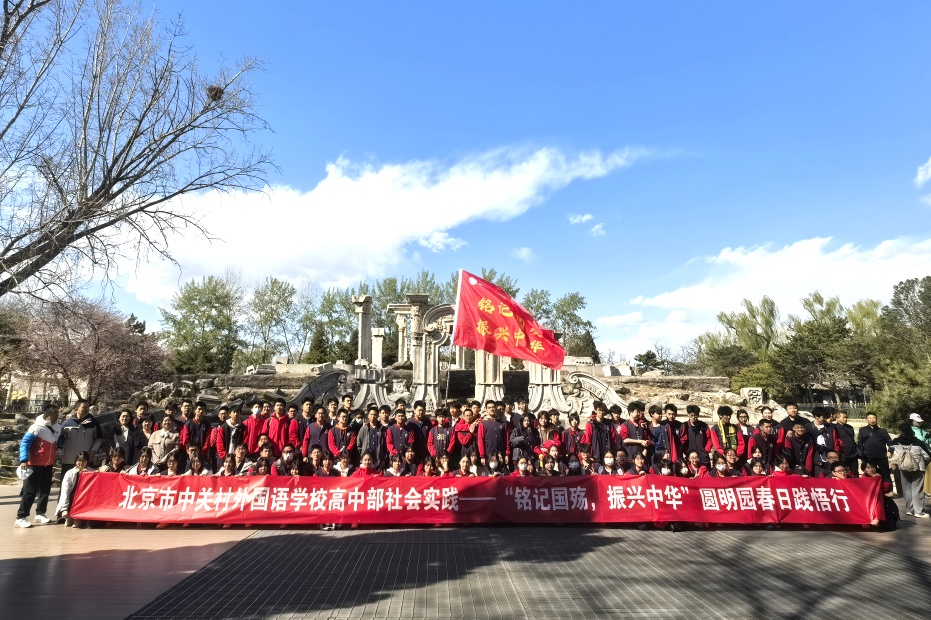

圆明园历史调研(高中部,2025年3月):

通过分析圆明园兴衰史,学生反思历史对生态的破坏,深化在“国耻与复兴”背景下的生态责任意识。

颐和园研学(国际部,2023年11月):

学生结合皇家园林建筑与生态设计,感悟传统文化中的可持续发展智慧。

此类活动以“本土”为纽带,将生态教育与文化传承结合。例如江南研学中“秦淮河变迁”的课题,引导学生思考城市化与生态保护的平衡;摄影展则通过视觉艺术激发学生对乡土生态的自豪感,从而形成守护家乡绿水青山的使命感。

尊重环境与资源

我们致力于深化可持续发展理念,帮助学生理解人与自然的共生关系,培养节约资源、保护环境的责任意识与行为习惯。

垃圾分类宣传与社区服务(初中部,2024年11月;国际部,2023年11月):

学生参与垃圾分类实践,有效推动资源循环利用,减少环境污染。

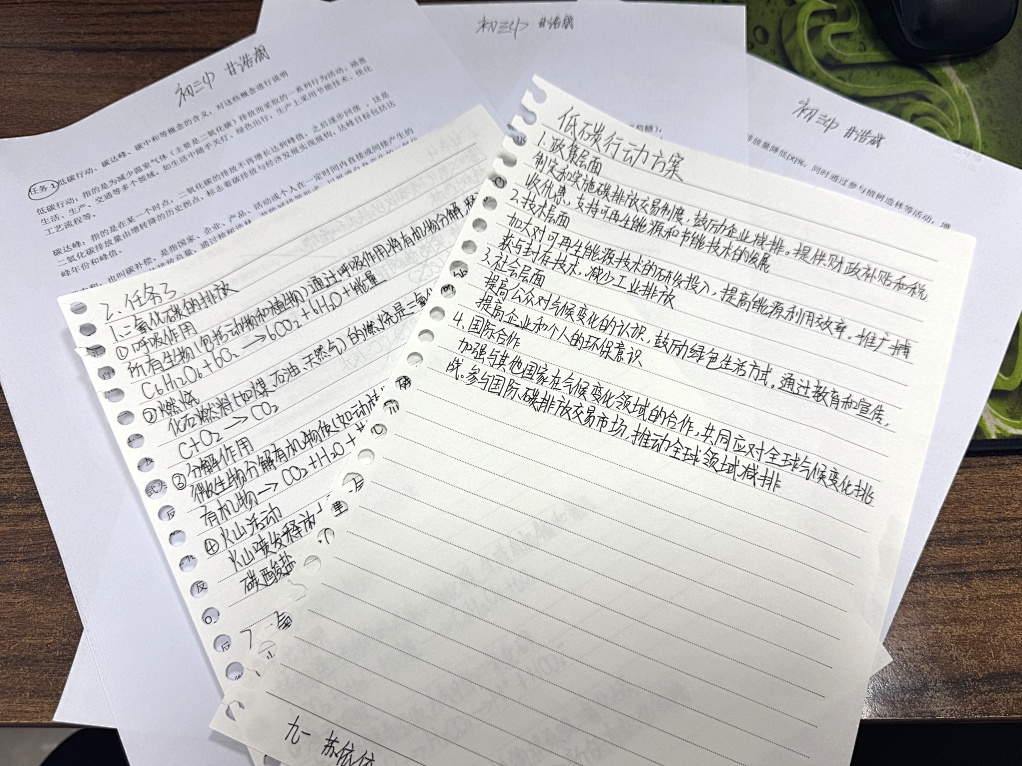

化学跨学科实践(初中部,2024年9月):

通过模拟碳氧循环实验,学生深入理解人类活动对生态平衡的影响,自觉倡导低碳出行。

植树节活动(国际部,2024年3月):

学生学习植树技巧与生态价值,积极践行“增绿减碳”理念。

这类活动聚焦“人与自然”的互动关系,通过科学探究(如化学实验)和社会实践(如垃圾分类),让学生深刻认识到环境问题的紧迫性。例如快递包装调研直面现代消费社会的资源浪费问题,引导学生从“使用者”转变为“解决方案提出者”。

尊重当代人与后代人

我们关注代际公平与全球视野,引导学生践行绿色消费观,为未来世代保留发展空间,构建人类命运共同体意识。

生态文明主题讲座(初中部,2023年7月;国际部,2024年4月):

专家解读生态文明政策内涵,呼吁学生从日常生活践行环保行动,积极影响他人。

“绿色漂流”跳蚤市集(高中部,2024年12月):

通过闲置物品交换促进资源循环利用,传递“共享经济”理念。

共享单车英语公开课(国际部,2024年10月):

分析绿色出行典型案例,探讨个人、企业、政府三方的协同责任。

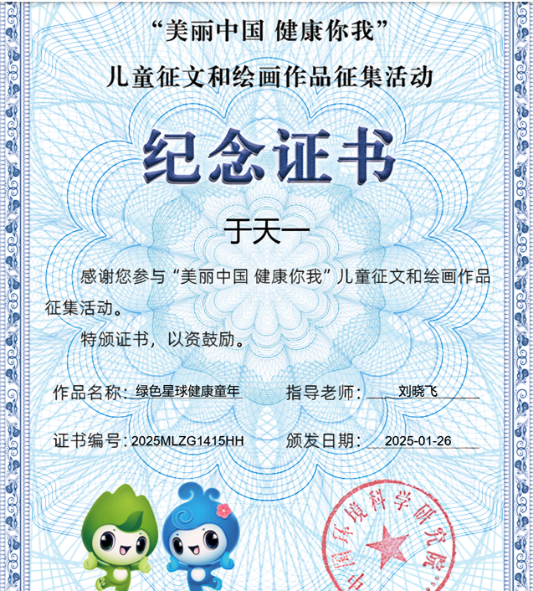

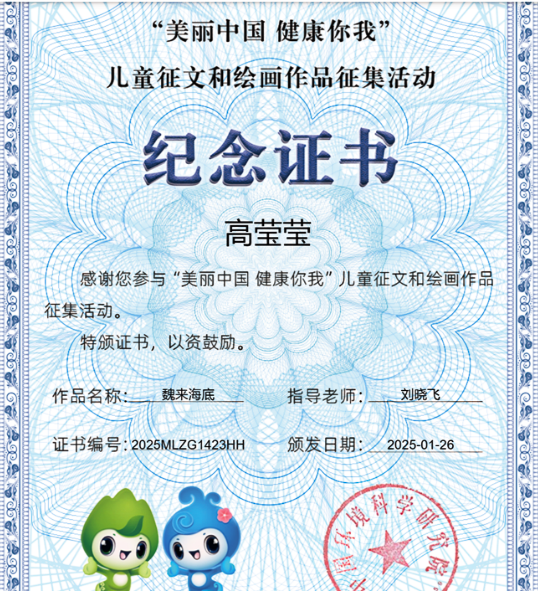

“美丽中国”征文绘画活动(高中部,2024年10月):

学生通过艺术创作表达对可持续未来的憧憬,激发集体环保行动力。

此类活动突出“人类命运共同体”视角。例如跳蚤市集通过物品流转,让学生深刻理解“当代人的选择影响后代资源”;共享单车课程则探讨全球性环境议题(如碳排放),引导学生思考“个体行为如何辐射社会”。

通过对四大维度的系统梳理,学校生态文明教育已构建起“个体—本土—自然—人类”的完整育人链条:尊重生命与生活(劳动种植)夯实个人基础;尊重乡土与国情(文化研学)强化文化认同;尊重环境与资源(科学实践)推动行动落地;尊重当代人与后代人(公益倡导)拓展全球视野。

学校通过系统化的生态文明教育活动,在“绿色情怀”培育上取得的成效显著。未来,我们将持续深化“生命—乡土—环境—人类”四位一体的教育模式,推动生态文明理念从认知向行动的转化。通过创新课程设计、拓展实践平台、强化家校社协同,让绿色种子在学生心中生根发芽,为培养具有生态素养的新时代公民而不懈努力,共同绘就美丽中国的绿色画卷。

文案:陈晓飞

审核:郑芳

上一篇:初中学考动员仪式圆满举行

下一篇:预约2025届六年级毕业典礼直播